-

CATEGORY

- 写真集 PHOTOGRAPHY

- 写真雑誌 PHOTO MAGAZINE

- 美術 ART

- デザイン DESIGN

- 建築 ARCHITECTURE

- ファッション FASHION

- 音楽 MUSIC

- 台湾ノスタルジー TAIWAN Nostalgie

- 映画 MOVIE

- 文学 LITERATURE

- 哲学 PHILOSOPHY

- 精神世界

- プロイセン PRUSSIA

- 人類学 ANTHROPOLOGY

- ノンジャンル NON GENRE

- グッズ GOODS

- ~1930s

- 1940s

- 1950s

- 1960s

- 1970s

- 1980s

- 1990s

- 2000s

- 2010s

- 2020s

- Vintage & Rare Books

- 木村伊兵衛写真賞 IHEI KIMURA PHOTO AWARD

- SCALO スカロ

- マッチアンドカンパニー MATCH and Company

- A MAGAZINE curated by

- COMME des GARCONS コム デ ギャルソン

- VISIONAIRE ヴィジョネア

- VOGUE ヴォーグ

- VOICES OF PHOTOGRAPHY 撮影之聲

- 角頭音楽 TCM/Taiwan Color's Music

- 漢聲

- BankART 1929

- PLAGES プラージュ

- NITESHA KYOTO 2021 W/S

- NITESHA KYOTO 2021 S/A

- NITESHA KYOTO 2021 AW

- NITESHA KYOTO 2021 AW english

- Xeroxed Photo Albums by ARAKI NOBUYOSHI

- NITESHA KYOTO 2021-22 WINTER

- NITESHA KYOTO 2022 SS

- NITESHA KYOTO 2022 AW

- NITESHA IN TAIPEI: PROVOKE

- NITESHA BGTP: DAIDO MORIYAMA

- NITESHA BGTP: RALPH GIBSON

- NITESHA BGTP: MAKOTO OONO

- BOOK EXHIBITION #1

- NITESHA 10TH "MATCH POINT"

- PUBLISHING

- 民俗会議

- NITESHA KYOTO 2023 SUMMER

- NITESHA KYOTO 2023 AW October

- NITESHA KYOTO 2023 AW November

- NITESHA KYOTO 2023 AW December

- NITESHA TOKYO 2024 Winter

- the sitcoms ep1

- NITESHA TOKYO 2024 Spring

- NITESHA KYOTO 2024 Summer

- NITESHA TOKYO 2024 Summer

- ABOUT

- ORDERING INFO

- BUY & SELL

- EXHIBITION

- PUBLISHING

- CONTACT

- COLUMN

ヴィジュアル・マガジンの"光と影" 『写楽』と『写真時代』があった80年代

[閲覧注意]このページのコンテンツには、女性ヌード、グロテスクな写真、紛争や飢餓による死体写真などが含まれております。当時の時代背景や歴史的な出来事を紹介したいと思っておりますため、原本そのままの状態で抜粋しております。閲覧される方によっては気分を害する内容が含まれておりますので、文頭にて警告をさせて頂きます。このページを閲覧した事によるあらゆる精神的損害、身体的損害に関しましては当店では一切責任を負いませんので予めご了承下さい。

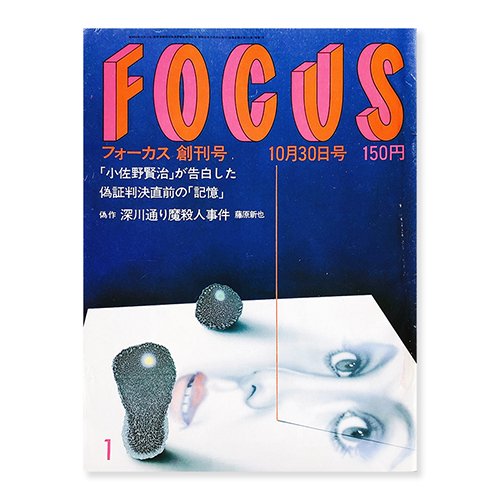

1970年代半ばから80年代にかけて、日本では新しい感覚を持ったヴィジュアル・マガジンの創刊ブームがあったと言われている。男性誌としての『月刊プレイボーイ(1975)』、ファッション&カルチャー誌からは『POPEYE/ポパイ(1976)』『BRUTUS/ブルータス(1980)』、スポーツを中心とした『Number/ナンバー(1980)』、写真週刊誌のさきがけとも言える『FOCUS/フォーカス(1981)』、などが挙げられる。またフランスの写真雑誌『PHOTO』の日本版としてPHOTO JAPON(フォト・ジャポン)が 1983年、ZOOM(ズーム)が1985年に創刊している。

ナンバー創刊号とフォーカス創刊号

ナンバー創刊号とフォーカス創刊号写真・カメラの分野においては、『アサヒカメラ(2020年休刊)』、『日本カメラ』、『カメラ毎日(1985年廃刊)』はすでに以前から存在しており、同じ構成、同じ力関係、同じ編集方針で安定はしていたが、ヴィジュアル全盛期を迎えようとしていた当時においてはやはり物足りなさがあったのかもしれない。時はすでに既存の写真・カメラ雑誌では拾いきれない"写真論ではない写真"が山のようにこぼれ落ちている状況だった。

二大ヴィジュアル雑誌の誕生

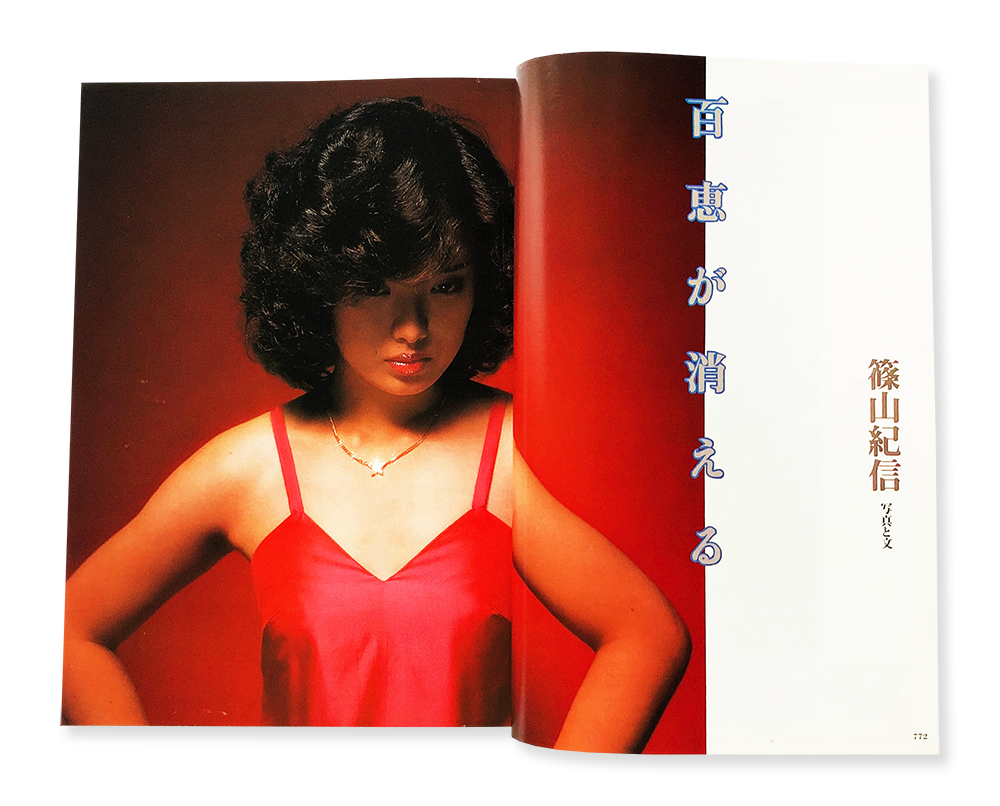

そういった時代背景のなか小学館が1980年6月に『写楽』を創刊する。「Enjoy! Visual Life Magazine」をキャッチフレーズに、写真を視覚的なエンターテインメントのメディアとして捉える雑誌としてスタートした。コンセプトは「音を楽しむように写真を楽しむ」。メインの写真家に篠山紀信を迎え、山口百恵、ジョン・レノンとオノ・ヨーコ、といった時代を象徴する著名人の撮影やタレント・ヌードを誌面の核としながらも、「報道」「社会問題」「アイドル・芸能」「スポーツ」「政治」「音楽」「動物」「旅」「宇宙」「山岳」「写真の歴史」などありとあらゆるジャンルから魅力的なヴィジュアルを提示するという意味では、大手の出版社らしい写真による総合雑誌を目指していたと思われる。『写楽』は1980年代当時、もっとも根暗な趣味の代表だった写真、カメラの世界をもっと楽しく、一般の読者層に向けてヴィジュアルに重きを置いた視覚的な誌面によって部数を伸ばしていった。

『写楽』の創刊号は篠山紀信撮影による森下愛子

撮影=篠山紀信。(左)山口百恵/1980年10月号 (右)倍賞美津子/

大手の出版社らしい豪華な被写体が特徴的。今見るとあっと驚くような人がヌードになっていたりもする。

撮影=篠山紀信 ジョン・レノン&オノ・ヨーコ/1981年1月号

撮影=沢渡朔 (左)手塚さとみ/1980年9月号 (右)かたせ梨乃/1980年11月号

撮影=十文字美信 高山さつき(1980年7月号)

(左)撮影=岩合光昭 動物(1980年8月号) (右)撮影=水越武 山(1980年9月号)

(右)撮影=デヴィッド・ベイリー 坂本龍一/1980年10月号 (左)和田誠(1936-2019) イラスト+ロゴ/1981年1月号

撮影=有田泰而(1941-2011) 百花繚乱 日本の家/1981年10月号

岡山県に存在した上下逆さまの喫茶店「パピン」

撮影=スーザン・メイゼラス ニカラグア革命の真実/1982年2月号

マグナム所属のスーザン・メイゼラスは、当時ニカラグアがどこにあるのかも知らず、スペイン語もできないにも関わらず、解放戦線の側から最前線にとびこみ、死体の山の前に立ち、銃弾を頭上数センチのところに感じながら、シャッターを押し続けた。

(左)撮影=フォト・ユナイテッド(松本正、大和国男) ゴールしたら走りたい/1981年6月号 125周、5時間20分、50kmを歩く競歩の世界を取材した良記事。地味だけど面白い。

(右)撮影=柴田三雄 アメリカの威信/1981年7月号 1981年4月12日、アメリカのNASA(アメリカ航空宇宙局)が初めて打ち上げに成功したスペースシャトルの様子。

(左)撮影=野町和嘉 飢えのエチオピア、剣のエチオピア/1985年8月号

(右)撮影=レナルト・ニルソン 8000万年めの開花 スウェーデンで発見された中世代の花/1985年9月号 スウェーデン南部で発見された小さな花の化石「スカンジアンサス」の電子顕微鏡写真。

最盛期には20万部を超える発行部数を誇っていた『写楽』だったが、徐々に後発の『写真時代』に部数も追い越され、結局その勢いに押されるように1986年2月号で休刊するに至った。

『写真時代』は『写楽』創刊から遅れることおよそ一年後の1981年9月に創刊された。エロ雑誌を主に出版していた白夜書房が版元だが、そこに在籍していた編集者・末井昭氏がほぼ単独で作った写真雑誌だった。当時末井氏が制作した手書きの企画書によると「中略・・・現在発行されている写真雑誌のほとんどが、プロ・アマチュアカメラマンを対象とした作品主義におちいっているように思われます。写真は、もっともっと楽しめるべきもののはずです。本誌は、今までの写真の概念にとらわれず、写真の面白さ、意外さ、新しい写真論・方法論を発見してゆきたいと思います。・・・中略」とある。誌面の内容こそ違えど、どこか『写楽』と似たようなコンセプトを感じてしまう。実際のところ編集者・末井は『写楽』を相当意識していたらしい。

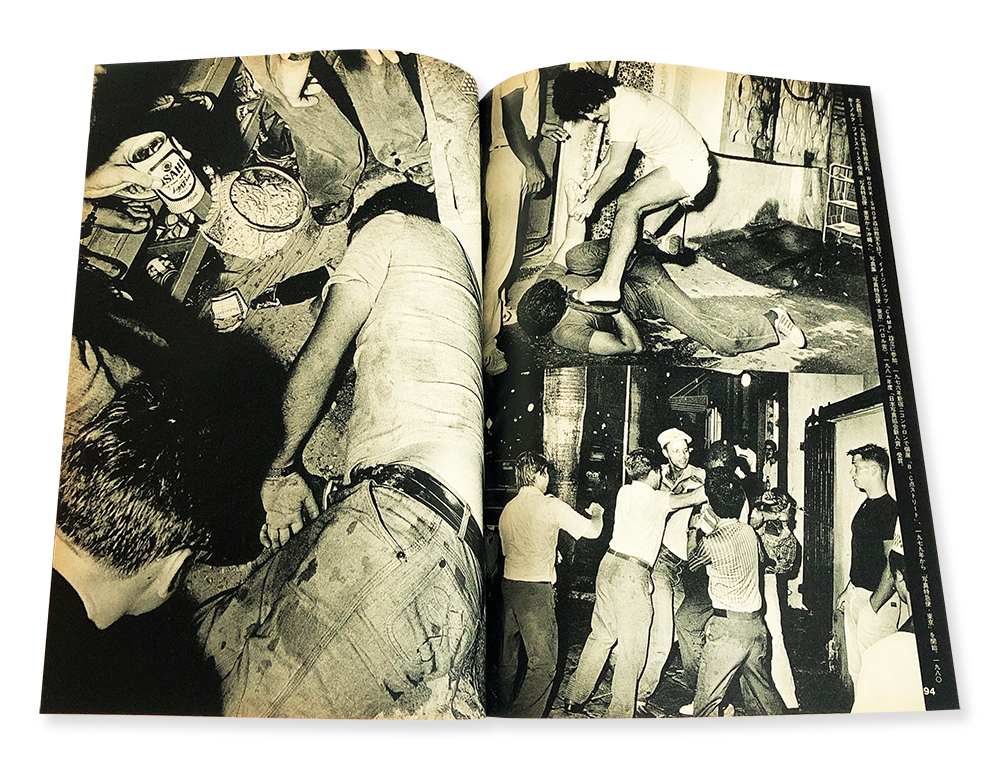

『写真時代』は荒木経惟をメインの写真家として起用し、「少女」「景色」「写真生活」といった彼の連載を軸に、エロと哲学、真面目と不真面目、生命礼讃と破壊的な衝動が渾然一体となった猥雑な誌面によって強烈な個性を獲得していった。といっても完全なるエロだけではなく、当時どん底だった森山大道の艶かしいモノクロームや、赤瀬川原平(1937-2014)の「超芸術トマソン」や南伸坊らによるサブカルチャー的視点、倉田精二のアジア紀行、北島敬三のストリートスナップなどジャンルに拘泥されない写真を取り入れることで、教養主義的優等生だった『写楽』とはまた別のディープな世界観が形成された。『写真時代』はエロを求める読者の欲求を満たす実用雑誌としての側面と、表向き何の役にも立たない非実用的な記事との絶妙なバランス感覚で成り立っていた。

(右)撮影=レナルト・ニルソン 8000万年めの開花 スウェーデンで発見された中世代の花/1985年9月号 スウェーデン南部で発見された小さな花の化石「スカンジアンサス」の電子顕微鏡写真。

最盛期には20万部を超える発行部数を誇っていた『写楽』だったが、徐々に後発の『写真時代』に部数も追い越され、結局その勢いに押されるように1986年2月号で休刊するに至った。

『写真時代』は『写楽』創刊から遅れることおよそ一年後の1981年9月に創刊された。エロ雑誌を主に出版していた白夜書房が版元だが、そこに在籍していた編集者・末井昭氏がほぼ単独で作った写真雑誌だった。当時末井氏が制作した手書きの企画書によると「中略・・・現在発行されている写真雑誌のほとんどが、プロ・アマチュアカメラマンを対象とした作品主義におちいっているように思われます。写真は、もっともっと楽しめるべきもののはずです。本誌は、今までの写真の概念にとらわれず、写真の面白さ、意外さ、新しい写真論・方法論を発見してゆきたいと思います。・・・中略」とある。誌面の内容こそ違えど、どこか『写楽』と似たようなコンセプトを感じてしまう。実際のところ編集者・末井は『写楽』を相当意識していたらしい。

『写真時代』は荒木経惟をメインの写真家として起用し、「少女」「景色」「写真生活」といった彼の連載を軸に、エロと哲学、真面目と不真面目、生命礼讃と破壊的な衝動が渾然一体となった猥雑な誌面によって強烈な個性を獲得していった。といっても完全なるエロだけではなく、当時どん底だった森山大道の艶かしいモノクロームや、赤瀬川原平(1937-2014)の「超芸術トマソン」や南伸坊らによるサブカルチャー的視点、倉田精二のアジア紀行、北島敬三のストリートスナップなどジャンルに拘泥されない写真を取り入れることで、教養主義的優等生だった『写楽』とはまた別のディープな世界観が形成された。『写真時代』はエロを求める読者の欲求を満たす実用雑誌としての側面と、表向き何の役にも立たない非実用的な記事との絶妙なバランス感覚で成り立っていた。

『写真時代』の創刊号は三原順子が表紙

荒木経惟の三大連載、(左から)「景色」「少女フレンド」「写真生活」。末井氏は『写真時代』の前身でもある『ウィークエンド・スーパー』が休刊になった際、次期刊行物として『アラーキズム』『月刊アラキ』を構想していたほど写真家荒木経惟に惚れ込んでいた。『写真時代』はまさしく荒木のための雑誌として創刊された。

『写真時代』が生み出した最高傑作とされている荒木経惟の「オマンコラージュ」。女陰の形に輪郭を残して中身を抜き、その部分に別の写真を切り貼りして嵌め込んだもの。アラーキーらしいアイデアでありながらも、猥褻罪の境界ギリギリにまで攻めた快作。

森山大道の「光と影」の連載。薬に溺れていた彼はここから復活を遂げた。

北島敬三のストリートフォト。

倉田精二(1945-2020)の写真紀行のシリーズより。彼はこの頃精力的に東アジア、東南アジアを旅し、膨大な量のカラー写真のスナップを撮り溜めていた。特にアジア紀行の集大成ともいえる「新・幻視大亜細遊覧」はのちの写真集『大亜細亜』や『トランスアジア』へと結実し、また女性の肉体を徹底的にオブジェ化したヌードシリーズ「ヒューマニズム TOKYO」は『QUEST FOR EROS』として写真集として集成している。

木村恒久(1928-2008)のフォトコラージュ

(左)赤瀬川原平(1937-2014)の「超芸術トマソン」。彼は「この世の中における有用性が何もない」街のオブジェを「超芸術」と名付けた。

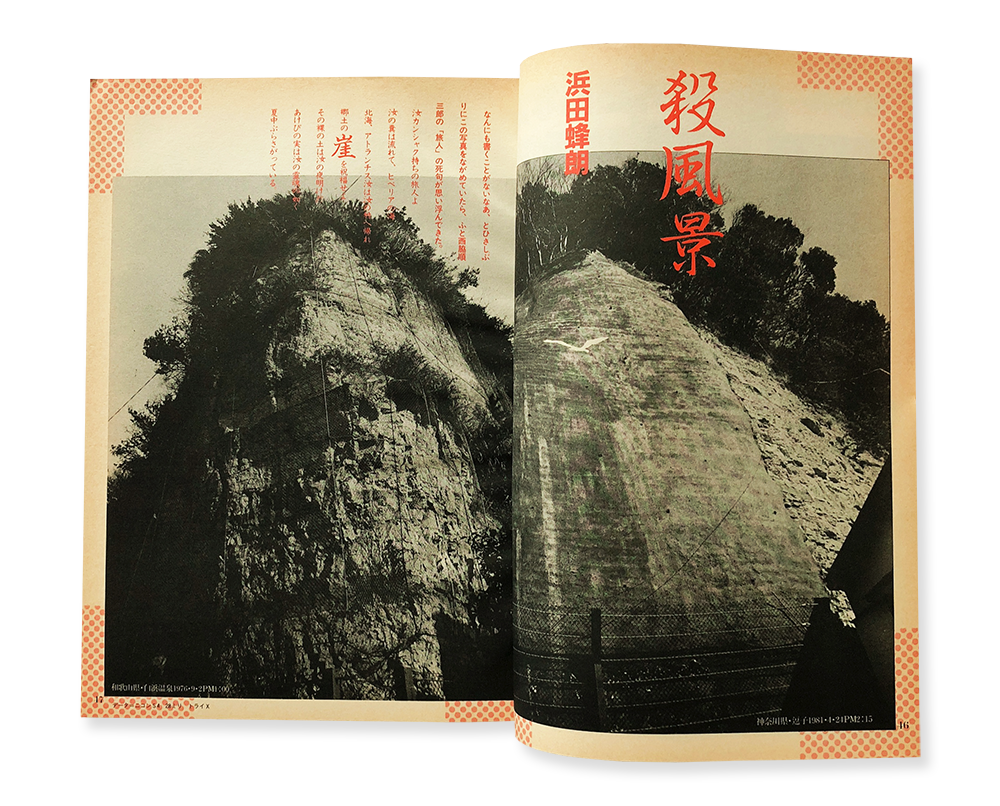

(右)浜田蜂朗(1941-1996)「殺風景」。このシリーズは「必殺風景」「新殺風景」「死景」「西遊記」「東遊記」と名前を変えながらも最終号まで連載が続けられた。

『写真時代』が売れるにつれて、別の出版社から類似派生雑誌が次々と出版された。そのうちの一誌『流行写真』では深瀬昌久(1934-2012)がメインの写真家として起用された。

『写真時代』が売れるにつれて、別の出版社から類似派生雑誌が次々と出版された。そのうちの一誌『流行写真』では深瀬昌久(1934-2012)がメインの写真家として起用された。創刊当初は隔月だった『写真時代』も、1984年7月号より月刊化となり、荒木と末井の悪巧みはより一層の疾走感を増していった。末井氏自身は始めて三、四年ですでに飽きていたそうだが、それでも世間の評判としての実際の部数はどんどん伸びていき、最盛期には三十万部の発行部数にまで成長していたそうである。ところが栄華を極めた『写真時代』も1987年頃になると、徐々にマンネリの雰囲気を帯びてくる。創刊からあしかけ六年目を迎え、さすがに『写真時代』というメディアの可能性は、ほぼ出尽くした感があったのかもしれない。そして1988年4月号が、警視庁によって「猥褻罪に該当する写真」を掲載しているということで回収を命じられたことが事実上の発禁となってしまった。末井氏はそれ以前から度々警視庁の風紀係に呼び出されていたが、この時は警視庁の特捜部が独自の捜査対象として同誌に目をつけたことがその原因だった。

「明」と「暗」、「陽」と「陰」、「光」と「影」のように相互補完しあう『写楽』と『写真時代』の関係性。

1980年代に現れ、平成が始まった頃には忽然と消えていたこの二誌の写真雑誌は、お互いが共鳴し補い合う表裏一体の存在に見える。『写楽』は写真による総合雑誌を目指し、写真家も篠山紀信や沢渡朔など割と広告よりの派手な写真家を多く起用していたように思う。また彼らが撮った被写体も歴史に名を残すような著名な人物やアイドルなど比較的「表の顔」が多かった。さらにアートディレクションにはK2の長友啓典、ロゴのデザインは和田誠が担当し、その人員の豪華さと紙質やカラーページの多さもさすが大手の出版社らしい潤沢さが感じられる。

一方『写真時代』はというと、荒木経惟を筆頭に、森山大道、倉田精二など、やや芸術よりのアウトサイダーな面々が印象に残る。被写体も一般女性のヌードや性交などあくまでも「裏の顔」を主役にし、「ナンパ」「不倫」「乱交」「盗撮」「少女」「死体」など人間社会の暗部に巣食う負の欲望を、写真によって実現した誌面構成は、『写楽』にはない野蛮さと猥雑さがあった。白黒ページも『写楽』に比べると多く、また紙質もやや劣る。

『写楽』と『写真時代』両誌の特徴は上記に挙げたようにコインの表と裏のように対照的ではあるが、その根幹を成す基本コンセプトはそれほど変わらないように思う。どちらも既存のカメラ雑誌が取り上げることができなかった写真こそを至上とすることで、結果的に読者の写真の見方をより広げることに寄与し、当時求められていた新たなヴィジュアルに対する欲望を表裏一体の関係性によってきっちりと満たしていた。

『写楽』全巻セット

『写真時代』全巻セット

参考文献

日本写真史(下)鳥原学, 中公新書, 2013

『写真時代』の時代!飯沢耕太郎, 白水社, 2002

荒木経惟・末井昭の複写『写真時代』, ぶんか社, 2000

雑誌狂時代!別冊宝島345, 宝島社, 1997